親も子もありのままのびのびと過ごせる居場所を目指して~トーキョーコーヒー箕面

同じような状況にある親や子どもたちとつながりたい

「トーキョーコーヒー」をご存知ですか?実は「トーキョーコーヒー」という名前は、「登校拒否」を並べ替えた言葉遊びからきています。「子どもが学校に行かない問題は、実は大人が理解していないことが原因(問題は子どもの不登校ではなく、大人の無理解)」という考え方を大切にしています。この活動は、子育てや教育、そして今後の教育や社会がどうあるべきかをみんなで考えて、よりよい未来をつくっていこうというムーブメント(運動)です。現在、全国に350以上の活動拠点があり、親同士のつながりを深め、互いに支えあいながら安心できる場を作ろうとしています。

「トーキョーコーヒー箕面」の代表河本さんは、息子さんが不登校になったことをきっかけに、「トーキョーコーヒー」について知りました。その活動拠点に通う中で、自分の地域でも、同じような状況にある親や子どもたちとつながりたい、という想いから団体を立ち上げました。不登校の当事者に限らず、この活動に共感し、楽しい活動を共に作りたいと思っている人たち(松尾さん、森さん、田島さん)がスタッフとして参加しています。それぞれの特技・得意を活かしながら、不登校へのネガティブなイメージを塗り替えて、親子ともにワクワクする瞬間を生み出しています。

大人たちは、安心できる仲間と一緒に活動することで、気持ちをリフレッシュしたり、元気を取り戻したりする(リトリート)ことができます。また、子育てや教育について一緒に考える(アップデート)ことができる場所を提供しています。そのような考えのもと、親の自己肯定感を高めるために大人向けの講座やイベントを月1回程度実施しています。今までに、リール動画作り講座、料理教室、紅葉やホタルを見に行くイベント等を開催しています。

また、2024年3月からは、「こどもの日」として、月2回程度のペースで、子どもたちだけで参加できる活動もスタートしました。屋外活動やスポーツ、料理等を通じて、自由に遊ぶことができる場所を提供しています。「親御さんには、その間、自分の時間を持ってもらい、リフレッシュしてもらいたい」という河本さんたちの想いが込められています。

当事者として今も向き合いながら

河本さんたちは、自分の子どもが学校に行けなくなった経験をもとに、今もその問題と向き合っています。市のサポートは、「子どもたちを学校に戻すことが解決」という視点が目立ちますが、河本さんたち当事者はそれだけでは解決は難しいと感じています。そのため、「行政の動きを待つのではなく、自分たちで場を作ろう」と決めて、動き出したのだと話してくれました。

河本さんは「早く動かないと子どもたちがどんどん成長していってしまうから、少しずつでも準備を進めていきたい」と仰っており、不登校は誰にでも起こりえるものだと捉え、いつ誰でも来られる常設の拠点に発展させていきたいと考えています。自分の子どもを育てる中で抱いた違和感や想いを発展させていこうとする姿から当事者性の高い活動だと感じました。またそこには実際に経験した人だからこその、深い思いやりと真剣な思いも感じられました。

次に、私たちは2024年12月に行われた「こどもの日」の体験イベントを見学させていただきました。イベントは午前の部・午後の部それぞれ2時間ずつで、内容は、リール動画作り、お菓子作り、eスポーツ、スライム作りです。子どもたちは、2時間の中で、この中から3つ好きなことが体験できるというものです。

スタッフの方々は、河本さんの地域のご友人や、「トーキョーコーヒー」の活動の中で知り合った方、「トーキョーコーヒー」の別の拠点で活動されている方等で、皆子どもたちに柔らかい接し方をされているように感じました。会場は終始、穏やかでリラックスした雰囲気に包まれていました。

特に印象的だったのは、子どもたちの姿です。初めて参加した子どもたちが多いながらも、初対面など関係なく楽しんでいる姿が見られました。中でも、eスポーツでは、普段「こどもの日」に参加している子どもたちが、スタッフとして新しい友達と自然に関わっている姿が見え、ここで経験を重ね、役割を持つことで、子どもたちにとっても居場所となり、心の成長を促しているのだと感じました。

自分事として考えることから

私たちは、「トーキョーコーヒー箕面」にヒアリングを行うにあたり、まず「もし不登校の保護者の立場だったら?」「もし自分が団体のメンバーだったら?」「身近な家族や友人にこの活動を知ってもらうには?」といった、身近な問題として考えることから始めました。

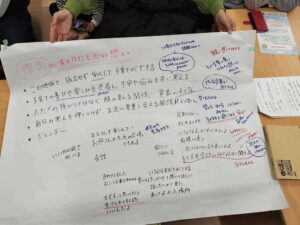

そして、「トーキョーコーヒー箕面」の目指すものをお聞きする中で、親同士の居場所の重要性に共感し、その前向きなエネルギーを後押ししたいと感じました。ヒアリングで出た課題、例えば「ボランティア募集」や「議員を巻き込んだ行政へのアプローチ」について、中間支援の視点で、情報提供を行いました。

ヒアリング後、メンバーの方々から「明るい兆しが見えた」「具体的になった」といった声をいただき、状況や課題を整理する手助けができたのかもしれないと感じています。団体の希望や悩みに耳を傾け、それに基づいて人と人や情報をつなげ、必要なときに頼ってもらえるような懸け橋の役割を果たしたいと考えています。

(トーキョーコーヒー箕面 伴走支援チーム|NPO法人トアエル 大森 絵梨香)